Die Hamburger Poetikvorlesung der Dramatikerin Ivna Žic (2020)

"Ich frage Dich nicht / wer Du nicht bist"

26. Oktober 2020. Wie man als Schweizer Künstlerin mit kroatischen Wurzeln zwischen den Sprachen aufwächst und sich Literatur, Theater, Leben in Habtachtstellung erarbeiten muss, davon erzählt die Regisseurin und Dramatikerin Ivna Žic in ihrer Hamburger Poetikvorlesung. Wir dokumentieren die Vorlesung samt Videoauszug.

Von Ivna Žic

ICH FRAGE DICH NICHT

WER DU NICHT BIST

von Ivna Žic

26. Oktober 2020. Ihre Poetikvorlesung "ICH FRAGE DICH NICHT / WER DU NICHT BIST" hielt Ivna Žic am 24. Oktober 2020 an der Theaterakademie der Hochschule für Musik und Theater Hamburg. nachtkritik.de bringt sie hier in Erstveröffentlichung und dokumentiert den Auftritt im kurzen Videoausschnitt und im Podcast mit der vollständigen Rede. Die Poetikvorlesung ist eine Veranstaltung der Hamburger Theaterakademie / Hochschule für Musik und Theater, kuratiert von Eva-Maria Voigtländer, gefördert von der Rusch-Stiftung Hamburg mit Unterstützung der Holger und Mara Cassens Stiftung. In den vergangenen Jahren wurden die Hamburger Poetikvorlesungen von Wolfram Lotz, Ferdinand Schmalz und Thomas Köck gehalten.

Ivna Žic bei der Hamburger Poetikvorlesung

Kamera: HfMT Webcast, Schnitt: Laura Gericke

Podcast

_____

ICH FRAGE DICH NICHT

WER DU NICHT BIST.[1]

Hamburger Poetikvorlesung 2020

von Ivna Žic

ERSTE SPRACHE

Die Sprache bezahlen wir mit nichts anderem als mit der Sprache

– Florjan Lipuš

Als meine Eltern im Sommer vor einem Jahr ihre Zürcher Wohnung, in der ich aufgewachsen, ausgezogen und in die ich immer wieder zurückgekehrt war, – als sie diese im Sommer vor einem Jahr räumten, um nach Zagreb zu ziehen, verbrachte ich mehrere Tage mit ihnen dort, um durch alle Sachen zu gehen und gemeinsam zu entscheiden: brauchen wir das noch, brauchen wir es nicht, und wenn wir es brauchen, wo kommt es hin: Nach Zagreb? Zu mir nach Wien? Bleibt es bei meinem Bruder in Zürich? Oder brauchen wir es schlussendlich doch nicht mehr?

Im Zuge dieses grossen Umzugs stand ich häufig für mehrere Stunden mit meiner Mutter im Keller, wo wir Kindheitskisten öffneten und Papier um Papier, Zeichnung um Zeichnung, Erinnerung um Erinnerung aus Kindergarten und Schulzeit, bis dahin akribisch aufbewahrt, in die Hand nahmen, anschauten, besprachen, und schliesslich vor der Entscheidung standen, ob es weiterhin aufbewahrt werden sollte, oder ob die Erinnerung mittlerweile – an Wert verloren hat? An Wichtigkeit? An Zeit?

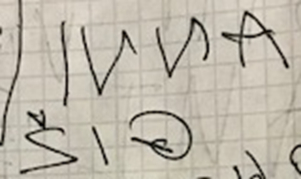

Unter diesen Funden befand sich auch das erste "Buch", dass ich geschrieben hatte, oder eines der ersten, denn das Zeichnen und das Schreiben waren für das Kind, das ich war, eine ähnliche, fast gleiche Bewegung der Hand. Eine, die ich gerne unternahm. Ich zeichnete mich damals an die gehörte Welt heran und an die Zeichen, die ich aus Buchstabenbüchern nachzeichnete, so, wie es mir von der Hand ging. Ich nahm sie als Vorlage, als Möglichkeit, die wandelbar war. Es fiel mir leicht, so zu erzählen, es war notwendig und scheinbar sehr klar, so dass ich "Bücher" schrieb in und mit allen Sprachen und Zeichen, die ich mit mir trug, mit all ihren Klängen.

Das gefundene Buch besteht aus mehreren zusammengefalteten A5 Seiten, die in der Mitte mit Heftklammern zusammengefasst sind. Auf allen Seiten ist zunächst in der oberen, linken Ecke ein Punkt ersichtlich, ein feiner Punkt, den meine Mutter jeweils gemacht hatte, um mir zu zeigen, auf welcher Seite des Blattes ich losschreiben sollte. Ich sage sollte, weil ich mich trotz Punkt selten daran hielt und häufig doch von rechts nach links schrieb. Es war die einfachere Schreibart, denn ich schreibe mit der linken Hand, und wie es für Menschen, die mir der rechten schreiben, leicht von links nach rechts geht, so ist es für Linkshänder von rechts nach links zunächst zugänglicher, als umgekehrt.

Das Nächste, was auffällt, sind die tanzenden Buchstaben, die, ohne bestehende Kontinuität oder innere Logik, mal links-, mal rechtsrum geschrieben sind. Immer in Grossbuchstaben. Ich muss 6 oder 7 Jahre alt gewesen sein, noch vor der Einschulung, denn dort wurde dann alles, was ich hier beschreibe, zurecht gerückt.

_____

Das erste Wort im Buch ist mein Name.

Die Schreibweise meines Namens ist mehr Bild als Wort und reiht sich so auf:

I als grosser Strich, der eine klare Richtung hat, immer gleich, von oben nach unten gezogen. An zweiter Stelle V und danach gleich nochmal V mit einem weiteren Strich, der rechts ans V gehängt wurde: das steht für N, das spiegelverkehrt ist, und das ich, dies hier schreibend, auf der Tastatur nicht darstellen kann, oder nur versuchen. Stellen Sie sich vor: VI .

Und dann das A. Anscheinend ohne viel Spielraum, so wie wir es kennen.

Das Ganze sieht ungefähr so aus: I V VI A und ist ein Spiel aus horizontalen und waagrechten geraden Linien, die sich unterschiedlich aneinanderreihen, fortführen.

Ich lese den Namen nochmal.

Ich betrachte ihn als Bild.

Vor allem die zwei Buchstaben in der Mitte, V und N. Zwei sich sehr ähnliche Buchstaben, wie es scheint. Da das V vor dem N steht, schien es eine logische Folgerung gewesen zu sein, das N dem V anzugleichen. Es daraus zu entwickeln. Oder so liest es sich aus der Schreibbewegung heraus. Das V hat oben rechts schon einen kleinen Haken, der nach unten fahren will und dann abrupt stoppt, als hätte das Kind noch im letzten Moment bemerkt, dass es beim V und noch nicht beim N ist, welches aus dem V nachgemacht und weitergeschrieben wurde.

Dann der Nachname:

Der Nachname sieht aus wie zwei sich zugewandte Klammern, mehr wie eine Umarmung als die Öffnung, die Ž I C eigentlich ist: das Ž am einen Ende nach links geöffnet, und das C am anderen nach rechts. Das Kind I V VI A drehte die beiden Buchstaben, die sich den Rücken zukehren, zu einander um, so dass sie sich anschauen, begegnen. Einklammern. Diese Schreibweise ist auf der Computertastatur ebenfalls nicht zu tippen: das Ž nach rechts gedreht, das I wieder unberührt gleich, und das C nach links gedreht. Es liest sich auch als Möglichkeit, das Wort von beiden Seiten her zu lesen, beide Seiten könnten ein Anfang sein, bei dem man sich in der Mitte trifft, beim Strich, der vielleicht ein Spiegel ist.

Dieses Bild entsprach (für das Kind, das ich war) dem Klang meines Namens

Ich schrieb und las und zeichnete und hörte mich selber so:

Dann folgt die Adresse.

Wir wohnten damals an einer Strasse mit dem Namen Fleischbachstrasse und der Hausnummer 69 – und ich kann mir nur vorstellen, dass auch diese Spiegelung des quasi gleichen Zeichens – 6 und 9 – dem Kind eine Freude bereitet hat.

Nach Strasse und Hausnummer folgt noch das Land, in dem ich wohnte, und heisst:

S C H V I C E R L A VI D

S C H V I C E R L A VI D, das ist: Das Schweizerdeutsche – d'Schwiiz, das Kroatische – Švicarska, und das Hochdeutsche – die Schweiz. Und irgendwo hatte sich das "Land" eingeschlichen, vielleicht von meiner Amerikanischen Nachbarin Jessica, die Englisch sprach— Switzerland. Also ein amerikanisches "Land".

Die Buchstaben all dieser Sprachen sind in S C H V I C E R L A VI D vorhanden, miteinander in einem Wort, das als Bild vielleicht sogar vielschichtiger, oder: viel-sprachiger erzählt als im Klang.

_____

Diese wenigen Zeilen, eigentlich kein Text sondern viel mehr eine Benennung, eine Bekundung: wer schreibt hier und woher – diese ersten Zeilen tragen in sich schon alle Sprachen, Dialekte und Möglichkeiten, in denen ich mich als Kind bewegte. Später begann ich über diese gleichzeitige Vielzahl zu schreiben, zu forschen, suchte und suche meinen Weg dahin zurück, im Theater, im Text, – und fand an jenem Tag im Keller, in diesem kleinen Buch, in der Schreibweise eines Namens und einer Adresse, alles zusammen, gleichzeitig, wieder. Diese Art und Weise, mich zu schreiben, meinen Namen, meinen Ort, und in all dem die Vielzahl, das Plurale, der Sprachen, der Klänge, der Schriften, miteinander stehen zu lassen: all das suche ich seit dann wieder und weiter. Denn es ist die intimste, die ehrlichste, vielleicht: meine Sprache.

Poesie ist die Art, mit der wir dem Unbenannten Namen

geben, so dass es gedacht werden kann

– Audre Lorde

(macht) LERNEN VERLERNEN STAUNEN

Oder mit Paul B. Preciado gesagt:

"Ein Wort ist keine Repräsentation einer Sache. Es ist ein Stück Geschichte: eine unabschliessbare Kette von Verwendungen und Zitaten. Ein Wort ist zunächst Ergebnis einer Feststellung oder eines Staunens, Resultat eines Kampfes oder Besiegelung eines Triumphs. Es war Niederschlag einer Praktik, die sich erst später in ein Zeichen verwandelte. Der Spracherwerb in der Kindheit setzt einen Prozess des Sicheinbürgerns der Sprache in Gang, der dazu führt, dass wir nicht mehr in der Lage sind, den Nachhall der Geschichte in unserem eigenen Sprechen zu hören."

Dieses Zitat ist im Kapitel "Etymologien" des neuen Buches "Ein Apartment auf dem Uranus – Chroniken eines Übergangs" (Suhrkamp, 2020) von Paul B. Preciado zu finden. Ich höre zunächst und vor allem das "Sicheinbürgern" bei Preciado, es unterbricht den Lesefluss, es unterbricht und führt mich zurück zum schreibenden, zeichnenden Kind, das ich war, und das später dann durch das Einbürgern auch unterbrochen wurde. Ich wiederhole: "Kindheit setzt einen Prozess des Sicheinbürgerns der Sprache in Gang, der dazu führt, dass wir nicht mehr in der Lage sind, den Nachhall der Geschichte in unserem eigenen Sprechen zu hören."

_____

Die Schreibweise meines Namens, die ich eben zu beschreiben oder viel mehr hör- und sichtbar zu machen versucht habe, kommt aus einer Zeit vor dieser genannten Einbürgerung. Sie kommt vor der Schule, in der das Schreiben jeweils einer Sprache zugeordnet, ihr zugehörig gemacht wird. Die Schreibweise meines Namens kommt vor der einsprachigen Schule in Basel, die uns ein sogenanntes "Hochdeutsch" beibrachte und die damit eigentlich immer schon zweisprachig war: denn die Lehrerin sprach Mundart mit uns, konkret: den Basler Dialekt, und brachte uns zugleich lesend das Hochdeutsch bei. Sie teilte die Sprache in eine offizielle und inoffizielle Sprache. Es war wichtig, dass nur in der offiziellen Sprache geschrieben wurde. In der inoffiziellen wurde gesprochen. Den Dialekt nennen wir in der Schweiz nicht ohne Grund Mundart.

Das Schreiben aus der Zeit, die ich vorhin beschrieb, hatte noch keinen offiziellen Raum, fand in einer Zeit ausserhalb des offiziellen Schreibens statt, denn ich hatte es offiziell noch nicht gelernt, war nicht verpflichtet es zu können, es also: richtig zu können. Aber war das vielleicht das ehrlichste Schreiben? Was er vielleicht das eigentliche Schreiben? War es das Schreiben, in dem noch ein "Nachhall der Geschichte", der Nachhall meiner Geschichten zu hören ist? Nicht eingebürgert entsprach die Sprache noch der Welt, die mich umgab. Eingebürgert oder eingeschult wurde sie vereinfacht? Eindeutig? Einsprachig?

_____

Das tatsächliche, sogenannte Einbürgern in die Schweiz kam erst 10 Jahre später. Es fiel mir leicht, es war keine Hürde, denn die Sprache war dann schon so klar, man hörte mir in dem Moment nichts an ausser den Zürcher Dialekt, den ich damals sprach und den ich mir nach dem Umzug von Basel nach Zürich sehr schnell angeeignet hatte. Das reichte aus, um den Beamten, den ich verpflichtend treffen musste für ein Gespräch, von meiner Einbürgerung zu überzeugen. Es klangen keine anderen Geschichten und Länder in meiner Sprache mit, als ich mit ihm sprach, natürlich in Mundart, denn die inoffizielle Sprache ist eigentlich jene, in der Entscheidungen getroffen werden. Wer die inoffizielle, mündliche Sprache ohne Nachklang einer anderen spricht, aus sich heraus – denn je älter man wird, umso schwerer lernt man sie, man muss sie sprechen, ohne dass sie gelernt klingt, so wie jeden Dialekt – wer diese Sprache spricht als wäre sie immer schon Teil von ihm oder ihr gewesen, wer nicht mehr staunt oder suchend spricht, gehört dazu.

So hat mich also der Dialekt eingebürgert und die Schule auch.

Doppelt gehörte ich nun dazu, die Frage ist und bleibt nur: Wohin dazu? War daraus eine Richtung abzulesen? Was hatte das Einbürgern verändert? Ich hatte ja nichts zurückgelegt, zurückgelassen, es war ja nur etwas dazu gekommen. So bürgerte ich mir das Schweizerdeutsche und einen Pass dazu, nicht ein. Dazubürgern wäre doch eigentlich das schönere Wort als Einbürgern oder wie bei Preciado: Sicheinbürgern. Nicht ein- oder aus. Nicht sich. Sondern alles rundherum: dazu und dazu und dazu.

_____

Es sprechen also gesamte Kinder-Generationen perfekten Dialekt, zum Beispiel Zürcher Dialekt, ohne Nachklang, perfekt meinend: gelernt, und dann das Gelernte versteckt, den Nachhall verloren. Und es sprechen gesamte andere Generationen, die der Eltern und Grosseltern dieser Kinder, in diesem Land oft mit Nachklang. Mit Geschichten dahinter, mit Geschichte, und fallen auf. Fallen heraus, andauernd. Gehen und fallen anders als wir, ihre Kinder, es tun. Versuchen alles viel richtiger zu machen, als wir es tun, und klingen immer anders. Ist das schmerzvoll? Ist das Teil all dieser Geschichten? Gibt es einen Riss durch diese Familien, der erstmal und vor allem ein sprachlicher ist? Ja.

_____

Und ich frage mich: Warum?

Warum müssen diese Klänge Risse verursachen?

Warum müssen die Eltern und die Grosseltern diesem dauernden Bedürfnis nachgehen, ja nichts falsch zu sagen?

Warum müssen Klänge und Nachklänge unklingend gemacht werden?

Warum müssen die Sprachen unauffällig bleiben?

Warum ist Nachklang nicht Reichtum?

_____

Es sprechen Familien also zwei unterschiedliche Sprachen. Mindestens. Nie habe ich im Deutschen gleich geklungen wie die Eltern. Immer habe ich aber genau wie sie geklungen im Kroatischen, identisch fast, denn sie waren die zwei Menschen, die mir diese Sprache beibrachten. Diese zwei Menschen sind grösstenteils meine kroatische Sprache: Ihr Dialekt, ihre Sprichwörter und ihre Klänge waren für den Grossteil der Zeit mein einziger Referenzraum. Alle anderen, die diese Sprache auch sprachen, waren immer weit weg. Ich sprach und ich spreche grösstenteils die kroatische Sprache meiner Eltern. Und ich spreche das Zürich-Deutsch, das vor unserer Haustüre gesprochen wird.

_____

"Diese zwei Menschen sind grösstenteils meine kroatische Sprache."

Ich lese den vorherigen Absatz nochmals und bleibe bei dem Satz hängen. Meine kroatische Sprache. Meine Küchentischsprache, sage ich auch oft. Meine Sommerferiensprache. Meine emotionale Sprache. Meine intime Sprache, vor allem. Und: meine Sprache, in der ich nur ungefähr schreiben kann. In der ich langsamer lese als im Deutschen. Wie eine gesamte Generation mit mir. Zuhause alle Gefühle weinend und fliessend am Küchentisch erzähle, aber nie ein Buch oder Theaterstück in ihr geschrieben. All das trägt diese Sprache in sich. Und noch mehr: Diese Sprache hat ebenfalls eine vielsprachige Geschichte, ausserhalb dieser und vieler Küchen. Eine Sprache, die, wie das Deutsche auch, in mehreren Ländern verstanden wird. Darin sollte eine Ähnlichkeit stecken, ein Verständnis füreinander. Eine Sprache, die ebenso in jeder Ecke anders klingt. Es stecken viele ähnliche Sprachen und Namen in ihr, es sind viele Sprachen, die in ihr und mit ihr klingen. Die sich mühelos gegenseitig verstehen. Es sind nicht nur Dialekte, es sind vielfältige Hochsprachen und sogar unterschiedliche Schriften, in denen diese Sprachen sich begegnen und zusammen sprechen können.

Doch selten stösst die Sprache auf Verständnis ausserhalb ihrer eigenen Ecke. Sie kommt aus einem Gebiet, in dem immer und immer wieder gekämpft wird. Auch um die Sprache. Auch um ihren Namen. Um Ähnlichkeiten. Und um Abgrenzungen. Sie kommt aus einem Gebiet, in dem oft überschrieben wird. Umbenannt wird. Und trotzdem kann man in einem Auto oder Bus, mit dem Schiff oder mit dem Flugzeug weit reisen und wird immer noch und immer wieder verstanden. Im Gespräch. Bei einer Bestellung. In der Post. Anders, aber ähnlich.

Und weil ich in ihr nicht schreibe, bin ich ihr gegenüber häufig auch fremd. Ungenauer, vom Gefühl her, als in dieser Sprache, in der ich jetzt spreche und lese. Schneller habe ich das Gefühl, falsch zu liegen. Falsches zu sagen, in ihr und über sie. Weil mich erstmal, anscheinend, mehr mit dieser Sprache verbindet. Vielleicht ist diese Sprache hier freier. Vielleicht kann ich in ihr meine Geschichte anders entdecken, weil sie nicht in jedem Wort seit immer schon lauert. Und das kann unheimlich sein.

Wenn ich "kroatisch" sage, steckt in diesem Wort "ein Stück Geschichte. Ein Wort ist zunächst Ergebnis einer Feststellung oder eines Staunens, Resultat eines Kampfes oder Besiegelung eines Triumphs."

_____

Auch innerhalb einer Familie gibt es Unterschiede im Klang. Überall.

Zum Beispiel: Den Insel-Dialekt meiner Grossmutter habe ich nie so sprechen können wie den Zürcher Dialekt. Habe ihn nie gelernt. Und irgendwann war es nicht mehr möglich, ihn zu lernen, weil der Dialekt, wie gesagt, irgendwo aus dem Kinderbauch kommen muss, aus den Kinderbeinen und den Kinderhänden, nicht aus dem erwachsnen Kopf. So war ich auf der Grossmutterinsel in Kroatien immer fremder, sprachlich betrachtet, als in Zürich. Sprach den Zagreber Dialekt meiner Eltern und war auf der Insel immer die aus der Stadt, mit dem "falschen", dem auffallenden Klang. Nie eingebürgert auf der Grossmutterinsel, aber in der Schweiz. Nie der Grossmutter sprachlich wirklich nahe gewesen, aber der Schweizer Lehrerin. Dem Beamten bei der Einbürgerung. Der Frau an der Kasse im Supermarkt. (Obwohl die noch am spannendsten ist, weil sie beide Sprachen wahrscheinlich auch spricht, oder noch eine dritte dazu.)

_____

Immer der Grossmutter nahe gewesen und nie der Schweizer Lehrerin.

_____

Auf der Grossmutterinsel bin ich, wiederum, in Stein gemeisselt, seit immer von dort, nicht eingebürgert, sondern eingeschrieben: Durch den Namen, der von dieser Insel kommt und nur von der Insel. Dort heissen alle so. Jeder mit anderer Geschichte, mit anderen Sprachen, aber: mit dem gleichen Namen. Er ist in die Grabsteine der Insel gemeißelt. Einziger Ort, an dem keiner aufhorcht. An dem kein Buchstabieren notwendig ist.

GASTFREMD

Nicht selten werde ich gefragt – man könnte vielleicht sagen: darum, also, daher – ob ich etwas über Entfremdung schreiben könnte. Und meistens stimme ich schnell zu, als wäre ich längst schon Expertin für solche Texte, als wäre es lange schon selbstverständlich, dass jemand fragt: Entfremdung, anybody? Und ich so: Ja ja, hier, klar! Dafür hat man mich hierher gebracht, dafür doch die ganze Mühe, Erziehung, Wanderung und Annahme des Status quo, damit ich dann so: Entfremdung?

Hier! Bei mir!

_____

Bei uns.

_____

Wir sind viele, Körper mit ähnlichen Bewegungen, Erfahrungen, Entfernungen, durch deren Fernen und diesen zum Trotz so etwas wie ein kollektiver biografischer Bogen gespannt werden kann. Mit Eltern, die alles dran und drauf gesetzt haben, Tag für Tag, jegliches Fremde auszublenden. Namen wurden neu klingend gemacht, so dass sie hier ausgesprochen werden können, ebenso Haarschnitte, Kleiderschnitte, Farben, wie man Bus fährt (leise), wie man im Bus die Elternsprache spricht (leise), wie man reagiert, wenn andere die gleiche Sprache sprechen (lächelnd, aber nicht weiter darauf eingehend), wie man sich grundsätzlich verhält: als wäre man schon immer hier gewesen, das heißt: Habtachtstellung, immer, denn hinter jeder Ecke lauert noch eine neue Gewohnheit, ein neues Sprichwort, eine neue Formulierung, eine weitere Geste, die falsch ausgeführt werden könnte, die aber sitzen muss. Sagten die Eltern. Sagen es immer noch.

_____

Oder: Einbürgerung, Du meine zweite katholische Erziehung. Weil Du 1: von Demut und Scham behaftet bist, 2: an eine Institution glaubst und zuletzt 3: die Erlösung versprichst. Die Ankunft am besten aller möglichen Orte. In einer Zukunft, die eintreten wird, dies aber irgendwie nie tut: kein Ausruhen, kein Entspannen, da gibt es niemanden, der jemals sagen wird "It's ok now". Und die Eltern beten jeden Tag zu ihr, ora et labora, es ist harte Arbeit und sie wird vollzogen. Man kommt nicht und ist einfach, ist nicht einfach die Person, der Mensch, der Körper, man wird: somebody, man wird: Teil vom Ganzen.

_____

Oder: Einbürgerung, Du unerfüllte monogame Liebe, Du Wiederherstellung eines Ganzen, weg mit dem Fremden, der Fremden, das Fremde in Dir soll aufgehen im Ganzen, verschwinden, aber dieser Körper bleibt und stellt sich quer, permanent, permeabel, will man rufen und streitet sich laut mit diesen gläubigen Eltern, es kann doch nicht sein, dass ihr immer noch und weiterhin an diese eine große Liebe glaubt, daran, dass wenn ihr alles richtig macht, dass wenn ihr diesen Glauben pflegt und hegt, wenn ihr tagtäglich leise und richtig und unauffällig – !

_____

Und nun schauen die Kinder dieser Eltern, die längst keine Kinder mehr sind, die längst selber Eltern sein können, diese schauen ihre Eltern nun an und fragen sich: Wie viele Jahre werden wir brauchen, um diese letzten 30 oder so Jahre der Eltern zu verstehen, oder: erzählen zu können? Wir waren die gesamte Zeit über dabei, an ihrer Seite, zuerst ganz nah, dann immer weiter weg, es ging schnell, sehr schnell und schon standen wir ganz anders, sprachen wir ganz anders, bewegten wir uns ganz anders durch diese Straßen und Städte als diese Eltern, die weiterhin an unserer Seite waren, bis wir an fast gegenüberliegenden Seiten standen. Und uns anschauten. Aus einer neuen Ferne. Und plötzlich scheint alles oder vieles, wegen dem sie gegangen sind, oder das sie uns mitgegeben haben (Sprachen, Reisepässe, Reiserouten, die Familiengeschichte, das Mittagessen am Sonntagnachmittag, ein politischer Kontext, den es nicht mehr gibt, ein Land, das es nicht mehr gibt, das neue Land…) aus einem anderen Blickwinkel beleuchtet zu werden. Gegenläufig gelebt zu werden. Wir stehen ihnen häufig wortlos gegenüber und wissen nicht mehr: Berühren wir uns noch? Haben wir uns etwas zu sagen?

_____

Auf jeden Fall glauben wir nicht, sagen wir ihnen, auf jeden Fall lassen wir uns nicht zurechtschneiden, um dazuzugehören. Wir werden nicht weiter dieser unerfüllten Liebe hinterherrennen, wir werden alles ganz anders machen! Wir werden unsere Namen zurück ändern, wir werden alle Sprachen gleich laut sprechen, uns kann keiner was, wir sind unverletzlich, von der Sehne bis zum Herzen, aber eure Integration, euer fester Glaube daran, den müssen wir ablegen, den werden wir so nicht mehr durchziehen, ziehen uns sowieso alles an, was wir wollen, oder aus, denn die Scham: pah! Wir lassen any Fremdes zu.

_____

Und so gehen wir durch die Welt, bis etwas Unerwartetes passiert, bis es wieder schmerzt: zum Beispiel bei einer Premiere dieses Kindes, von einem anderen Körper ihres Alters angesprochen zu werden. Einem Körper ihres Alters, der hier aber schon seit Generationen Wurzeln schlägt und darin träge und schlagfertig zugleich ist, sich vor allem in Sicherheit wiegt, all diese Generationen von Hiersein in sich tragend, dieser Körper also tritt an die Eltern heran, bei dieser, sagen wir mal, Premiere; er ist männlich, weißhaarig, gebildet, irgendwie beeindruckt und zugleich davon verängstigt, dass diese Eltern also dieses Kind hier haben, das potentiell ein Selbstverständnis im Hier-Leben haben könnte, es ist das Jahr 2000-x, also fragt er, er fragt ganz simpel und direkt, so direkt, wie es sich die Eltern (und da könnte man wütend werden!) auch nach 30 Jahren hier nie trauen würden, trotz aller Rhetorik und Gewitztheit, die sie doch irgendwo in sich tragen (aber wie gesagt: Scham, Demut…). Also dieser andere Körper, der sichere, der fragt: "Wie geht es Ihnen als Gastarbeitern damit, dass Ihr Kind nun als Künstler (natürlich nicht Künstler*in) einen ökonomisch unsicheren Weg bestreiten wird? Sie sind doch wegen des Geldes gekommen, nicht wahr?"

_____

Er überrumpelt sie. Die Eltern lächeln. Sie stottern leicht. Sie erklären sich, natürlich, denn das haben sie gelernt: Sie können immer erklären, dass sie ihre Kinder unterstützen, dass es ihnen nicht ums Geld geht, sondern wie allen Eltern um das Glück ihrer Kinder, und leise sagt der Vater auch noch: Ich bin nicht wegen des Geldes gekommen, sondern für das Abenteuer – wahrscheinlich sagt er es nicht einmal leise, doch der Mann mit dem Selbstbewusstsein mehrerer Generationen in sich freut sich so oder so: Da ist die Verunsicherung wieder und hier bleibt sein fester Stand. So muss es sein. Und keiner sagt: Was fällt Ihnen ein, diese Frage zu stellen? Was fällt Ihnen ein, uns einen Namen zu geben, zu meinen, uns zu kennen, uns alle, nach 30 Jahren hier – nein, es wird gelächelt. Und er kommt danach zum Kind dieser Eltern, dieser Mann, gratuliert ihm oder ihr, freundlich, lächelnd, wiederholt zum Schluss den Vornamen dieses Kindes und sagt dann zum Abschied: "Was für ein ungewöhnlicher Name."

_____

Abgang weißer, weißhaariger, gebildeter Mann. Zurück bleibt: Eine Familie, ein Schweigen, ein stolzer Blick unter Augenringen, die von einem Moment auf den nächsten wieder schwer im Gesicht liegen, ein weiterer Sekt, ein Stehen im Raum mit wackeligem Schatten. Müdigkeit.

_____

Wo die Verletzung liegt? Wo sie beginnt? Nicht einmal nur in der bekannten Bedeutung von "Gastarbeiter*in" als jemandem, der oder die für eine begrenzte Zeit in einem fremden Land arbeitet, oder: ein ausländischer Arbeitnehmer. (So geschrieben, männlich, und so beschrieben erscheint das Wort 1967 zum ersten Mal im Duden.) Schon der kleinere Teil des Wortes oder eigentlich der große: "Gast" verliert in diesem Moment all seine Herzlichkeit: klingt scharf, klingt bitter. Gast, immer noch? Weiterhin? Oder gar: für immer? Und "Arbeiter", so wahr: Sie haben 30 Jahre lang gearbeitet, um keine Gäste mehr zu sein, sie wollen nur noch in den Ruhestand, stehen kurz vor ihm, doch dieser scheint nicht vorgesehen zu sein.

_____

Und sie waren nicht Gastarbeiter.

Und sie können den Namen nicht ablegen.

_____

Und das Kind? Das sichere, sicher stehende, mutig gehende Kind? Steht auch müde da. Ärgert sich über die Langsamkeit. Ärgert sich, dass es immer noch überrumpelt werden kann von solchen Fragen. Und auch davon, dass solche Fragen immer noch Teil einer ziemlich ungeselligen Gesellschaft sind, dass sie gar lauter werden von Tag zu Tag, dass die Bemühungen noch lange nicht vorbei sind, sondern vielleicht gerade wieder beginnen. Anders beginnen. Und noch mehr Kraft brauchen werden. Doch das Kind weiß: Es wird stehen bleiben (Last one standing). Es wird darauf bestehen.

_____

Es wird weitergehen.

ETWAS BLEIBT

Zufällig, zufallend: Namen, wie Lose

– Thomas Schestag

Und trotzdem bleibt etwas. Davon bleibt viel.

_____

Immer bleibt also dieser Name, der anscheinend sofort unsere Geschichte erzählt. Der anscheinend eine Geschichte erzählt und wenig Veränderung, wenig Abweichung zulässt. Zunächst. Auf den ersten Blick. Ein Name ist immer ein erster Blick. Wir wollen diesen Namen haben, wir wollen ihn richtig aussprechen und schreiben, wollen nicht namenlose sein, wollen aber auch nicht, dass der Name ständig unser Los ist, ständig bestimmend, was vielleicht auch nur Zufall ist: Herkunft. Die Gesellschaft hier unterwirft uns unserem Namen. (Der Name überlebt, die Eltern, uns –)

_____

Wir sind die Zweiten, in der Schweiz hat sich dafür der Begriff "Secondo" etabliert, aus der Sprache der italienischen Einwanderer entliehen und bis heute gültig, bis heute sehr alltäglich im Gebrauch, eigentlich nicht abschätzig, würden viele sagen. Eigentlich aber schon. Secondos und Secondas: Ist auch einer unserer Namen. In einer fremden Sprache. Oder eigentlich: In einer der vier Schweizer Landessprachen? Also eigentlich: Schweizerisch? So schweizerisch und fremd, wie die Schweiz in sich ist? Sich selber gegenüber ist?

_____

Was bleibt: das weiterhin andere kommen, nachkommen, die wieder die Ersten sein werden. Wie wir für immer die Zweiten bleiben. Und dass alle Ersten wieder von vorne beginnen müssen, als wäre noch nie jemand davor da gewesen, dass sie wieder sagen: Sprache schnell lernen, nicht auffallen im Bus, Ausweis machen, Papiere klären, Job suchen, gut sein, aber nicht zu gut sein, denn das würde auch auffallen. Dass immer alle von vorne beginnen müssen. Dass erst ihre Kinder sich etwas entspannter bewegen werden. Was bleibt, ist das Gefühl, dass alle so tun, als wäre es zum ersten Mal. Als wäre es noch nie passiert.

Die Beweglichkeit ist denen, die ja nur scheinbar immer schon da waren, abhanden gekommen. Und auch das Bewusstsein für die vielen Geschichten und Sprachen, die sie alle auch in sich tragen. Denn auch sie haben Bewegungen in ihren Geschichten und Sprachen, die hörbar sein könnten. Erzählbar. Die zählen könnten.

_____

Was bleibt: Dass die, die anscheinend immer schon da waren, stets das Gefühl haben, im Recht zu sein, in der Mehrzahl. Die Mehrheit zu bilden und somit auch die Perspektive des Erzählens, des Sprechens und auch des Lesens zu bestimmen. Dabei hat sich das vielleicht lange schon geändert? Warum bleibt dieses scheinbare Grundrecht so klar aufrecht erhalten, wenn es vielleicht gar nicht mehr stimmt? Ist es nicht lange schon anders, sind nicht lange schon die, die in Bewegung sind, in der Mehrzahl? Oder einfach: genauso viele? Seit immer schon, wahrscheinlich? Und somit genauso selbstverständlich in ihren Erzählungen, Sprachen und Perspektiven? Warum nicht einmal so denken, so erzählen, so fühlen?

Warum sich nicht wundern über die, die anscheinend seit immer an einem Ort hocken und bleiben? Warum sich mal nicht gemeinsam wundern über die, die sich nicht bewegen?

_____

Ich wünsche mir eine neue Selbstverständlichkeit. In der Literatur, im Theater, im Leben. Eine neue Selbstverständlichkeit, um mich und dich und dich und dich möglich zu machen. Um die Gleichzeitigkeit der Perspektiven, Wege, Orte und Sprachen sicht- und hörbar zu machen, die viele schon lange leben, kennen, in und mit sich tragen. Die sie nicht mehr dauernd legitimieren sollen müssen. Die einfach da sind. Selbstverständlich sind.

_____

Was bleibt ist eine Frage: Warum eigentlich nicht alles aus mindestens zwei Richtungen lesen? Um vielleicht etwas mehr zu lesen: Mehr Leben. Mehr Beweglichkeit. Weniger Stillstand.

Ich nehme nochmals den Namen als Beispiel. Einen Namen, der hier erst mal eher fremd klingt. Für jene von hier, aus diesen Sprachräumen, für die der Name fremd klingt: für sie ist dieser Name häufig eine Kategorie. Steht schnell für eine Erzählung, die nicht ihre ist.

Und dann gibt es alle anderen, die auch hier sind, für die der Name aber nicht fremd klingt. Die Geschichte dahinter nicht fremd ist. Im Gegenteil: Für diese Personen ist die Geschichte "nichts anderes" – es ist der Normalzustand, der beschrieben wird, in dem sie leben, in dem sie sich bewegen.

_____

Können nicht beide Lesarten als neue Selbstverständlichkeit gelten, ohne gegeneinander ausgespielt zu werden? Ohne darüber zu sprechen, von welcher Art des Lesens, der Leser*innen, mehr da sind? Welche Leseweise gilt oder überwiegt? Können nicht immer mindestens zwei Blickrichtungen gelten?

Die zwei Lesarten unterscheiden sich deutlich in ihrem Textverständnis und den daraus gezogenen Erkenntnissen. Erst zusammen erzählen sie wirklich. Erzählen von einer Welt, die sich täglich im Haus, im Bus, im Büro, auf der Probebühne: ereignet. Die da ist, draussen, vor der Tür. Und: Zuhause.

_____

Es ist die Perspektive des und und und. Des: dazu.

Nicht ein- oder aus. Nicht wir und ihr. Nicht entweder oder.

Vielleicht ist das die neue Perspektive, die gelten sollte: Lesen aus mindestens zwei Richtungen.

Poesie ermöglich etwas, in der Tat. Es macht dich möglich.

– Audre Lorde

ICH FRAGE DICH NICHT, WER DU NICHT BIST

There's a discipline for passion.

– Lady Gaga

Die Sprachwahrnehmung der Kindheit ist unwiederbringlich. Und doch versuche ich mich einzuüben in einer neuen Selbstverständlichkeit, in der das Viele nebeneinander stehen bleibt, die Vielsprachigkeit. Ich habe mich hier, vor Ihnen und euch zu erinnern versucht, wie das war, das Sprachenlernen. Ich habe auch versucht, eine Langsamkeit einzufügen, eine Verlangsamung in den Prozess des Geschlucktwerdens von Vereinheitlichung. Vereinsprachlichung, Einbürgerung. Ich lese noch einmal weiter bei Preciado:

"Zum Sprecher einer Sprache werden heisst, pragmatisch ausgedrückt, das man, paradox genug, immer weniger die Geschichte wahrnimmt, die in dieser Sprache wiederhallt, um sie so zu sprechen und vernehmen, wie sie heute klingt. Wörter zu gebrauchen bedeutet daher, die in ihnen aufbewahrte Geschichte unter der Bedingung zu wiederholen, die Prozesse politischer Herrschaft und sozialer Reproduktion auszublenden, die ihre Bedeutung einst gestiftet haben."

Ich stehe nun, während ich dies hier vorlese, in Hamburg, heute Abend, an einer Hochschule, an der ich selber studieren durfte. Hier durfte ich eine weitere Sprache lernen, die Sprache der Theaterregie. Auch diese Sprache hat, wie jede Sprache, eine aufbewahrte Geschichte, die in ihr widerhallt. Eine ganze Erzählung von Regisseuren, von Theatergeschichte, vom Duft der Probenräume, die an ihr klebt, von Leseproben und von der Premierenaufregung. Vor allem aber von den Fragen, wie man eigentlich, gemeinsam, in einem Raum Zeit verbringend, sprechend, probend: eine Bühnenwelt kreiert. Wie erzählt werden will. Wer da erzählt. Und wie es dazu kommt. Es geht um gemeinsame Prozesse und die Frage, wie in ihnen gesprochen wird.

Es geht auch hier darum hinzuhören, welche Geschichte in dieser Sprache mitklingt. Welchen Mechanismen und gängigen Praktiken, die sich als selbstverständlich eingebürgert haben, nachzuhören ist. Auch in der Regie-Sprache klingt die "soziale Reproduktion" mit. Um welches Sprechen handelt es sich, wenn wir über Regie nachdenken? Welches Sprechen wünschen wir uns? Welches wird vielleicht zu selten gehört?

_____

Eine wichtige Sprache, die hier also unterrichtet wird. Die mitgegeben wird.

Ich muss darüber nachdenken, während ich an dieser Rede sitze und schreibe. Und schreibend freue ich mich auf den Moment, wenn ich dann – also jetzt – dort – also hier – stehe – in Hamburg – als – Regisseurin?

Als Autorin?

Als Dramatikerin?

_____

Ich erinnere mich, dass mich diese Frage früher und sehr lange beschäftigt hat. Ich erinnere mich an mein Studium, an Hamburg, an die Zeit, als ich und alle, die hier studiert haben, Regisseure werden sollten. Und wie schwer mir der Satz fiel: Ich bin Regisseurin. Nicht, weil ich es nicht war oder nicht sein wollte. Im Gegenteil. Doch der Satz fiel mir schwer, weil in ihm immer etwas fehlte. Viel fehlte.

Ich erinnere mich, wie ich lange Zeit selber das und und und nicht in seiner Fülle leben konnte. Die Gleichzeitigkeit aller Sprachen und Sprechpositionen, die ich in mir trage, schienen mir nicht vereinbar. Während ich Regie hier in Hamburg studierte, schien es mir oft, dass ich mein Autorinnen Ich irgendwo für eine Weile ablegen musste, und ebenso weitere Ichs: Das Schweizer Ich in Hamburg, und das Kroatische auch. Häufig auch ein verletzliches, suchendes Ich, das ich lange mit der Regieposition nicht für vereinbar hielt. Man erwartete von mir, Regisseurin zu sein, man wird es nicht, man tut es, man ist es, es gab dafür eine Art feststehendes Sprachbild. Und trotzdem fehlte etwas, weiterhin. Es fehlten mir alle anderen Sprachen, alle anderen Begehren und Ausdrucksweisen, Arbeitsweisen, die ich auch noch in mir trage. Mir fehlte vielleicht Interdisziplinarität als eigentliche Disziplin. Es fehlte mir ein Teil von mir. Und es dauerte eine gute Zeit, bis ich einen Weg fand, eine Sprache fand, in der alle Teile Platz finden konnten.

Einer meiner Kommilitonen hat sehr früh im Studium bei einem Kaffee im Vertrauen zu mir gesagt – da ich erst etwas später in die Klasse dazukam und etwas neuer an der Hochschule war als die anderen:

"Du musst einfach immer behaupten, dass du weisst, wer du bist. Dann kommst du hier ohne Probleme durch."

_____

Wer bist du?, oder: Wer willst du sein? – auf diese Fragen wird eigentlich eine Antwort erwartet. Susanne Howe stellt im Gegensatz zu der bekannten Frage die eher ungewöhnliche, unbekannte Frage: Ich frage dich nicht, wer du nicht bist.

Ist diese Frage einfach die Umkehr des Satzes "Ich frage (nicht) wer du bist"? Ich glaube nicht. Ich glaube, dieser Satz ist mehr und ist vieles, und vor allem sucht er viele Antworten und nicht eine. In der doppelten Verneinung öffnet sich ein Raum, öffnet sich der Geschichtsraum, von dem Preciado spricht, der hinter allen Worten und feststehenden Sätzen lauert. Vielleicht schafft diese Frage es, dass die Geschichte, die im bekannten Satz feststeckt und nicht mehr gehört wird, wieder mehr klingt.

_____

Ich muss einmal noch beginnen, anders beginnen, um langsam wohl doch zu einem vorläufigen Ende zu finden:

Ich stehe heute hier als Dramatikerin und Regisseurin und Prosaautorin und Teammensch und Organisatorin und Leitungsmensch und Kämpferin und Versucherin und Sucherin und Denkerin und Macherin und Kollektivmitgliedin und dann doch gerne ab und zu allein –

unter anderem.

Ich stehe hier auch als Frau und Weisse und Migrantin und Vielsprachige und 2 Pässe und Schwester und Freundin und Liebhaberin und Sensible und Wütende und Zweifelnde und Ungeduldige und Sture und Perfektionistin und grossartige Heulerin und Tochter und potentielle Mutter und ehrgeizig und loyal und launisch –

unter anderem.

Ich stehe hier und bin all das und vieles mehr.

Bin und und und und

Nicht oder, nicht manchmal, nicht zwischen, nicht: jetzt dies, dann jenes.

_____

Und ja, ich habe eine Zeit gebraucht, um das so klar formulieren zu können.

Und es begann mit dem Vermissen. Ich habe eine lange Zeit vieles vermisst, im Theater, im künstlerischen Arbeiten, auf der Probebühne, in Institutionen und ausserhalb von ihnen:

Das Sprechen über Begehren. Das Sprechen über eine Suche. Das Sprechen über Queerness, über Rassismus, über die Tatsache, dass wir eine sehr heterosexuelle, weisse Art haben, auf vieles zu schauen und über das meiste zu sprechen.

Das Sprechen in vielen Sprachen.

Das Sprechen über Besetzungspolitik, über Quoten, über Darstellung, darüber, dass die meisten Schauspielstudentinnen damals morgens ins Fitnessstudio rannten und ich Nachmittage damit verbrachte ihnen zu erklären, dass sie nicht zu dick sind, anstatt einfach zu proben. Dass ich eine der wenigen gleich alten Frauen war, die mit ihnen studierte, aber nicht Schauspiel, sondern Regie. Damals.

Das Sprechen über den Betrieb als Möglichkeit. Nicht als Tatsache.

Das Sprechen über die Regieposition als solche.

Über Verletzlichkeit. Nicht nur über die Potenz.

Das Scheitern als Teil von allem. Als Möglichkeit.

Über Loyalität.

Über einen anderen Regiebegriff als jenen des männlichen Genies.

Über einen anderen Regiebegriff.

Überhaupt: über die Frage nach Regie.

Und das ist dann wieder die Frage nach dem Schreiben, nach dem Erzählen, nach der Position, die spricht, oder schaut, oder beides. Inszenieren ist kommunizieren. Ist die Übertragung der Gedanken in eine Sprache, die geteilt wird. Die bewegen soll, die etwas in Bewegung bringen soll. Inszenieren ist Schreiben. Schreiben ist benennen. Aufdecken. Aufzeigen. Sichtbar machen. Und das Bewusstsein haben, dass wir eine Stimme haben, die gehört wird.

Die Frage, wie wir diese Stimme einsetzen.

Wen wir sprechen lassen?

Wie viele? Wie viele Sprachen sind hörbar auf Bühnen?

Was wir wie darstellen?

Wie wir schauen?

Wie wir gemeinsam sprechen, anstatt für andere zu sprechen?

_____

Das ist die Liste von all dem, was ich häufig vermisste.

Ich erstellte sie nach und nach. Es ist eine Liste, die aus vielen Erfahrungen entstanden ist, das Vermissen lässt sich zehn Jahre später, zehn Jahre im Theater tätig, klarer und schärfer formulieren. Und es ist heute zu einer Anleitung, einer Merkliste, geworden, die ich bei mir trage, auf jeder Probe, an jedem Theater, in jedem Seminar, jedem Workshop.

_____

Doch eines hatte ich am meisten vermisst. Und irgendwo auf dem Weg habe ich es dann gefunden und bin dem seit dann immer mehr nachgegangen, es half am meisten, gegen das Vermissen, gegen das Fehlen, für das UND. Für das DAZU. Es half, sich all diesen und vielen weiteren Fragen in der künstlerischen Arbeiten klarer, ehrlicher und meist auch radikaler zu stellen:

Die Komplizenschaft.

Wenn ich das und und und Prinzip leben möchte, wenn es ein Dazubürgern geben soll, von allen Sprachen und Möglichkeiten, wenn es mehr werden soll und nicht eindeutiger, dann geht das nur zusammen. Denn anstatt der Frage "Wer bist du?" gibt es noch diese andere, viel wichtigere Frage, jene nach Verbundenheit, nach Verbündeten, nach Gemeinschaft, nach Komplizenschaft: "Mit wem bist du?", "Mit wem sprichst du?", "Wem hörst du zu?", "Mit wem streitest du?", "Mit wem sehnst du?"

_____

Und auch das hat damals hier in Hamburg begonnen.

Es hatte auch in Giessen begonnen. Und ebenso in Graz.

Ich begann hervorragende Kompliz*innen unterwegs zu finden. Wir stritten furchtbar viel und waren natürlich dauernd anderer Meinung, aber ich würde sagen: zum Glück.

Und wenn einer von uns scheiterte, dann waren es die anderen, die einem, leise oder laut, jede und jeder auf seine und ihre weise, zu verstehen gaben:

Hier gibt keiner auf.

Wir ziehen das durch.

_____

Und es ist etwas, das ich nicht mehr vermissen will.

Es ist etwas, das für die gesamte, beschriebene Suche, das wichtigste ist.

Ich will überhaupt nicht mehr vermissen. Ich will nicht mehr Teile ablegen, Teile negieren, Sprachen nicht sprechen. Sondern ganzheitlich denken und arbeiten, schreiben und inszenieren. Zusammen.

_____

Ich möchte nun diesen Gedankenfluss abschliessen. Ich möchte dieses Erinnern, Verlangsamen und doch auch Verdichten, diesen Weg, das Viele gleichzeitig, gemeinsam zu denken, mit einem Zitat beenden:

"Wenn ich nicht alles, was mich ausmacht, in das, was ich mache, miteinbringe, erschaffe ich gar nichts, zumindest nicht von bleibendem Wert"

sagt Audre Lorde.

Und ich möchte gern sagen: Wenn wir nicht alles, was uns ausmacht, in das, war wir gemeinsam machen, miteinbringen, erschaffen wir gar nichts, zumindest nicht von bleibendem Wert.

Herzlichen Dank fürs Zuhören.

Endnote

[1] "I do not ask your who you are not" Ein Zitat aus Susan Howes Essay "Sorting Facts", abgedruckt in EDIT No.78/79, Herbst 2019.

Ivna Žic wurde 1986 in Zagreb geboren und wuchs in Zürich auf. Von 2006 bis 2011 studierte sie Angewandte Theaterwissenschaften in Giessen sowie Regie an der Theaterakademie Hamburg. 2011 bis 2013 war sie Studentin für Szenisches Schreiben im FORUM TEXT / uniT Graz. Als Autorin und Regisseurin arbeitete sie u.a. am Schauspielhaus Wien, am Luzerner Theater, Theater Essen, Maxim Gorki Theater Berlin und am Theater Ulm. Sie war Hausautorin am Luzerner Theater.

Ivna Žic wurde 1986 in Zagreb geboren und wuchs in Zürich auf. Von 2006 bis 2011 studierte sie Angewandte Theaterwissenschaften in Giessen sowie Regie an der Theaterakademie Hamburg. 2011 bis 2013 war sie Studentin für Szenisches Schreiben im FORUM TEXT / uniT Graz. Als Autorin und Regisseurin arbeitete sie u.a. am Schauspielhaus Wien, am Luzerner Theater, Theater Essen, Maxim Gorki Theater Berlin und am Theater Ulm. Sie war Hausautorin am Luzerner Theater.

Wir bieten profunden Theaterjournalismus

Wir sprechen in Interviews und Podcasts mit wichtigen Akteur:innen. Wir begleiten viele Themen meinungsstark, langfristig und ausführlich. Das ist aufwändig und kostenintensiv, aber für uns unverzichtbar. Tragen Sie mit Ihrem Beitrag zur Qualität und Vielseitigkeit von nachtkritik.de bei.

mehr porträt & reportage

meldungen >

- 15. April 2024 Würzburger: Intendant Markus Trabusch geht

- 15. April 2024 Französischer Kulturorden für Elfriede Jelinek

- 13. April 2024 Braunschweig: Das LOT-Theater stellt Betrieb ein

- 13. April 2024 Theater Hagen: Neuer Intendant ernannt

- 12. April 2024 Landesbühnentage laufen 2024 erstmals dezentral

- 12. April 2024 Neuauflage der Demokratie-Initiative "Die Vielen"

- 12. April 2024 Schauspieler Eckart Dux gestorben

- 12. April 2024 Karlsruhe: Graf-Hauber wird Kaufmännischer Intendant

neueste kommentare >

-

Leser*innenkritik Anne-Marie die Schönheit, Berlin

-

Erpresso Macchiato, Basel Geklont statt gekonnt

-

Erpresso Macchiato, Basel Unverständlich

-

Leserkritik La Cage aux Folles, Berlin

-

Medienschau Arbeitsstelle Brecht Ein Witz?

-

Landesbühnentage Kleinmut

-

Kolumne Wolf Autorenvereinigungen

-

Erpresso Macchiato, Basel Transparent und freundlich

-

Leserkritik Cabaret, SHL Flensburg

-

Penthesilea, Berlin Almut Zilcher!

Dankbar dafür kann man erinnern: Es muss nicht die Mehrsprachigkeit sein, diese eindeutige, die einem die Suche nach dem eigenen kindlichen Sprachumgang bis ins Alter erhalten kann. Es muss nicht das Zugereiste, das Wandern, die Bewegung sein, die der Sprache die Geschichte des eigenen Werdens und der Vorfahren mit ihren Werden mit aufladen wie einen Buckel, der von jedem anderen, der von dieser Geschichte und diesen Geschichtslasten nichts weiß, verlachtverachtetverleumdet werden kann... Nicht jedenfalls diese eindeutige Bewegung von Prag nach Wien muss es sein. Oder von Paris nach London oder Syrien nach Mexiko oder von Madrid nach werweißwohin -

Es genügt zur Not die Bewegung vom Dorf in die Stadt. Oder umgekehrt. Oder von einer Stadt zur anderen. Vom Baseler zum Berner Dialekt, vom Bayerischen zum Würtembergischen vom Fränkischen zum Thüringischen, vom Schweriner zum Rostocker... Die Geschichten der Familien-Bewegungsgeschichte ankern ebenso in den Namen e i n e r Sprache, die nicht mit ihrer Hochsprachen-Form fremdeln. In denen Mundart und Schul-Hochsprache sehr ähnlich, mitunter zum Verwechseln ähnlich, klingen und aussehen und jeden winzigen Unterschied in angespanntem Zittern sicht- und hörbar machen können und die Bewegungen von sehr weit her als Erzählaufgabe einem Namen, der nicht fremd klingen muss in seiner Umgebung, aufladenandrehenüberhelfen. Als ein Und, das nicht erst gesucht werden muss, sondern immer da war wie ein zu früh erlebter Fluch. Weil man sich im scheinbar immer Selben der Sprache sonst nicht verorten kann in Tag und Stunde: Steht man gerade eben im Vater-Land? In der Straße der Muttersprache? Das Haus dort? Wer sagte wie von wem genau, dass darin wer woher kommend wie lange mit oder ohne wem dort lebte? ... Dieser Baum dort, der gerade eben nicht mehr steht, wer hätte einem erzählen können, wer wann mit oder ohne wem zu welchem Zweck an ihm vorüber ging und wohin? ... Ein lebensfüllendes Lernprogramm. Ob das Poesie ist, sich ihm zu stellen? Ist Zeit, während man daran arbeitet, sich diese Frage zu stellen?

Danke für die Veröffentlichung hier. Nicht nur für diese, auch für die Veröffentlichung der anderen Poetikvorlesungen. Eine starke Zeichen-Behauptung von Theaterkritik, ohne in Dogmatismus zu verfallen: Sehr her, Theater, Sprechtheater, hat zu tun mit Poesie der SPRACHE.