Zukunft des Theatertreffens - Interview mit Matthias Pees

Riesiger Vermittlungsaufwand

25. Juli 2022. Wird das Berliner Theatertreffen ein kuratiertes internationales Festival, wie es schon viele gibt? Will Matthias Pees, der neue Intendant der Berliner Festspiele, dessen Markenkern abschaffen: die unabhängige Kritiker:innen-Jury? Eine sibyllinische Pressemitteilung öffnete in den vergangenen Tagen Spekulationsräume. In einem ausführlichen Gespräch gibt Pees jetzt Antworten – und wirft dabei neue Fragen auf.

Interview von Christine Wahl

Matthias Pees, ab September 2022 Intendant der Berliner Festspiele © BKM / Thomas Imo

25. Juli 2022. Herr Pees, Ihr Amt als Intendant der Berliner Festspiele treten Sie zwar erst im September an. Die Theaterszene halten Sie aber schon jetzt auf Trab. Anfang Juli kündigten Sie per Pressemitteilung ein polnisch-ukrainisch-deutsches Kuratorinnen-Quartett als neues Leitungsteam für das Berliner Theatertreffen an. Jetzt erzählten Sie dem Spiegel, dass Sie das Festival "verbessern" wollen: Nur wer es verändere, bleibe ihm treu. Was bedeutet Ihnen das Theatertreffen eigentlich persönlich, wie wichtig ist es in Ihrer Theaterbiografie?

Matthias Pees: Ich habe nach dem Mauerfall als freier Theaterkritiker gearbeitet, unter anderem in Berlin. Da war das Theatertreffen einerseits per se präsent, andererseits war man aber auch nicht darauf angewiesen, wenn man interessantes Theater sehen wollte. Mich hat als Westdeutscher damals der Blick auf Ostdeutschland sehr interessiert, auch auf das ostdeutsche Theater: Alexander Lang und Thomas Langhoff am DT, Christoph Schroth, Fritz Marquardt und Heiner Müller am BE und natürlich Frank Castorf an der Volksbühne, klar. Ansonsten bin ich viel herumgefahren: in Nordwestdeutschland, an Rhein und Ruhr, aber auch nach Schwerin, ins Landestheater Parchim oder zur "Zonenrandermutigung" nach Cottbus.

Aber zurück zum Theatertreffen.

Man müsste tatsächlich mal nachschauen, ob damals die so genannte Provinz noch prominenter vertreten war in der Auswahl. Heute ist sie es meinem Eindruck nach jedenfalls wenig. In den Sichtungsstatistiken, die mir ja jetzt zugänglich sind, lässt sich das auch ablesen: Mittlere und kleinere Theater werden in einem viel höheren Maße von der Jury besucht als es sich dann in der Endauswahl niederschlägt. Entweder liegt das tatsächlich an schlechteren Aufführungen – was ja durchaus möglich wäre – oder am Verfahren.

Sind Sie hier gerade dabei, die gute alte "Provinz-Quoten"-Diskussion neu zu beleben – und wollen nach der bestehenden Frauen- eine weitere Quote in die Theatertreffen-Auswahl einführen?

Ich habe eigentlich nicht gleich an die nächste Quote gedacht. Alle Formen von affirmative action – und dazu gibt es ja weltweit Erfahrungen und kontroverse Diskussionen – haben zwei Seiten, und die Rückseite macht eben fünfzig Prozent einer Münze aus: Man setzt jede Entscheidung, die man trifft, dem Verdacht aus, sie sei nicht qualitäts-, sondern quotenbedingt gefällt worden. Vor jeder affirmative action sollte deshalb sichergestellt sein, dass es sonst keinen Weg mehr gibt, die Verhältnisse zu ändern. Vorher müssen alle anderen Möglichkeiten ausgeschöpft werden.

"Verhältnisse ändern" ist ein gutes Stichwort: Traditionell besteht die Aufgabe der Theatertreffen-Leitung im Management des Festivals. Inhaltshoheit hat die unabhängige Jury, die aus sieben reisenden und im Drei-Jahres-Turnus wechselnden Theaterkritiker:innen besteht und statutengemäß alljährlich "zehn bemerkenswerte Inszenierungen" für die Präsentation in Berlin nominiert: die sogenannte 10er Auswahl. Dieses Prinzip gilt seit der Gründung des Theatertreffens 1964. Neben der anspruchsvollen Organisation des Festivals entwickelt die Leitung – und zwar dezidiert nachgängig zur Auswahl, also deskriptiv, nicht präskriptiv – ein begleitendes Diskursprogramm.

Sie haben nun in Nachfolge der bisherigen Theatertreffen-Chefin Yvonne Büdenhölzer ein Team aus vier Kuratorinnen zur neuen Theatertreffen-Leitung berufen. Die Berufsprofile der aus Polen, der Ukraine und Deutschland gebürtigen Frauen legen die Vermutung nahe, dass die bisher repräsentativ-managende Position einen massiven inhaltlich-gestalterischen Zuschnitt bekommen soll. Wird das Theatertreffen ein kuratiertes Festival?

Diese Spekulation, die ja seit der Pressemitteilung mehrfach geäußert worden ist, hat mich eher überrascht. Mein Gedanke bei der Berufung des neuen Leitungsteams war nicht, die kuratorische Kompetenz zu stärken, sondern die Vernetzung. Ich habe damit ja mitnichten nur die Position von Yvonne Büdenhölzer neu besetzt, sondern auch die Positionen der Stückemarkt-Leitung und der Leitung des Internationalen Forums.

Der Stückemarkt, in dem neue Theatertexte und -projekte vorgestellt werden, und das Internationale Forum, das Nachwuchskünstler:innen qua Stipendium eine Plattform für Austausch und Vernetzung bietet, sind bisher Beiprogramme des Theatertreffens zur 10er Auswahl – mit zwar je eigenen Leitungen, die aber der Gesamtleitung unterstehen. Sie wollen diese Segmente mit Ihrer Personalentscheidung augenscheinlich aufwerten.

Ja, und besser verzahnen – in dem Sinne, dass sie nicht mehr wie bisher der 10er Auswahl einfach bei- oder untergeordnet werden und dass auch die entsprechende personelle Hierarchie aufgehoben wird. Die Dramaturgie-Position, die es beim Theatertreffen gab, haben wir ebenfalls mit in die Leitungsebene hineingenommen. Das heißt also, dass jetzt nicht vier Kuratorinnen eine Festival-Managerin ersetzen. Sondern dass vier in sehr unterschiedlichen Bereichen tätige professionelle Theaterfrauen kommen – eine langjährige Vize-Theaterdirektorin und Festivalmanagerin aus Warschau, eine mittlerweile im polnischen Exil ins Theatermanagement gewechselte Regisseurin aus der Ukraine, eine Geschäftsführerin aus der Freien Szene in Bremen und eine Dramaturgin und Festivalkuratorin aus Berlin –, die sich als Team organisieren und dabei untereinander Aufgaben verteilen, aber die grundsätzlichen Entscheidungen zu den einzelnen Bestandteilen des Festivals gemeinsam fällen und verantworten werden.

Die Frage nach dem kuratorischen Gestaltungswillen ist damit aber noch nicht beantwortet.

Alle vier neuen Leitungsmitglieder haben mit mir unter der Prämisse über das Theatertreffen verhandelt, dass die Programmauswahl im Kern von einer Kritiker:innen-Jury getroffen wird.

Der Kern des Theatertreffens ist die 10er Auswahl. Aus ihr soll also definitiv kein kuratiertes Festivalformat werden?

Nein. Wir haben eher darüber gesprochen, ob die Kritiker:innen-Jury divers genug ist, ob es überhaupt noch ausreichend Kritiker:innen gibt, wer dazu noch Lust hat – oder es sich überhaupt leisten kann –, und wie es mit Nachwuchs in diesem Bereich aussieht. Auch Blogs sind für uns ein interessantes Thema: Zählen wir Theater-Blogger:innen zu den Kritiker:innen oder nicht?

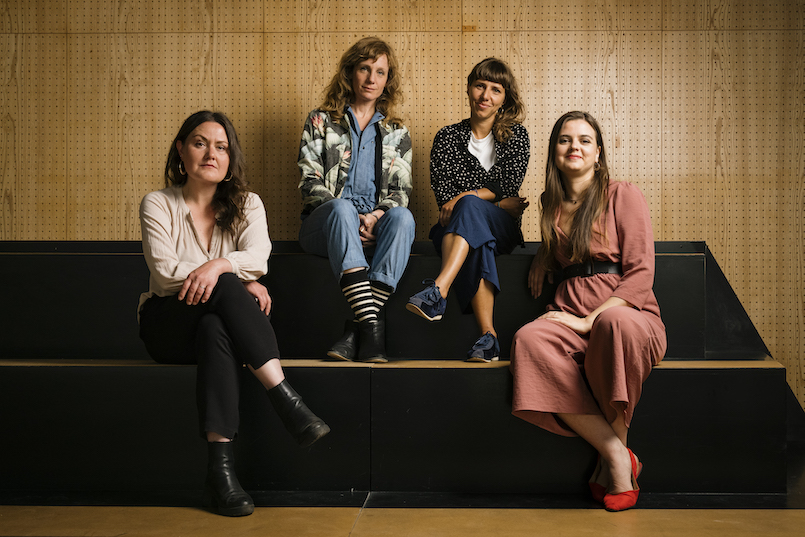

Das neue Leitungsteam des Berliner Theatertreffens: Marta Hewelt, Carolin Hochleichter, Joanna Nuckowska und Olena Apchel (v. l.) © Jacobia Dahm / Berliner Festspiele

Das neue Leitungsteam des Berliner Theatertreffens: Marta Hewelt, Carolin Hochleichter, Joanna Nuckowska und Olena Apchel (v. l.) © Jacobia Dahm / Berliner Festspiele

Steht die Kritiker:innen-Jury auch perspektivisch nicht zur Debatte, oder gilt das nur für die nächsten, sagen wir, ein bis drei Festivalausgaben?

Das Berliner Theatertreffen ist in meiner Wahrnehmung das relevanteste Theaterfestival in Deutschland – was ich nicht als Werturteil meine. Es bedeutet also nicht, dass es das beste wäre. Aber in der Publikumswahrnehmung, in der öffentlichen Wahrnehmung, in der medialen Wahrnehmung und in dem, was es in der Kulturpolitik in Bezug auf Theater bewirken kann, ist es wie die Berlinale für den Film. Um diese Relevanz zu erhalten – die ich natürlich nicht aufgeben will –, müssen wir doch zunächst die Alleinstellungsmerkmale herausarbeiten.

Die liegen ja ziemlich klar auf der Hand – und haben zentral mit der externen Kritiker:innen-Jury zu tun. Sieben betriebsfremde Theaterprofis reisen das ganze Jahr über durch Deutschland, Österreich und die Schweiz, um in einem aufwändigen Sichtungs- und demokratischen Abstimmungsverfahren aus insgesamt 500 bis 600 Inszenierungen die zehn ihrer Meinung nach bemerkenswertesten auszuwählen – ohne irgendeinem (kuratorischen) Lenkungsgedanken zu folgen. Ein solcher komplexer Auswahlprozess durch eine unabhängige Kritiker:innen-Jury ist nahezu einmalig; ihn gibt es außer beim Berliner Theatertreffen nur noch beim Auswahlgremium für den Mülheimer Dramatikpreis.

Ich würde da vielleicht nicht gleich so euphorisch von "Unabhängigkeit" sprechen. Aber die Beschreibung der Umstände, unter denen die Auswahl entsteht, teile ich. Aufwand und Abstimmungsverfahren sind sehr besonders.

Warum wollen Sie nicht von Unabhängigkeit sprechen?

Ich bezweifle, dass der Journalismus unter den gegenwärtigen Arbeitsbedingungen und auch angesichts der weiter schrumpfenden Räume für Kritik in den Zeitungen und im Rundfunk wirklich noch so unabhängig ist, wie er vielleicht oder angeblich einmal war. Auch Theaterbetriebe engagieren und bezahlen immer wieder Journalist:innen dafür, für sie zu arbeiten oder Publikationen für sie zu machen. Das finde ich gar keine bestechliche oder gar verwerfliche Praxis – sie wird ja auch ausgewiesen und offengelegt.

Der Punkt der Kritiker:innen-Jury beim Theatertreffen ist doch, dass sie nicht aus dem Betriebsinneren schaut, sondern – eben institutionell unabhängig – aus der Außenperspektive, von der Rezipient:innen-, nicht von der Produzent:innenseite. Sie speist, um mit meinem Kollegen Christian Rakow zu sprechen, strukturell die Parkett-Perspektive ein – und stellt somit ein wichtiges Gegenüber des Betriebes dar, ein Korrektiv im Sinne eines professionellen Beobachtungsinstruments.

Trotzdem glaube ich, dass die Kritik und viele Kritiker:innen durchaus eher zur Theaterblase gehören, professionell routiniert und nicht selten auch entsprechend voreingenommen sind. Deshalb sind sie für mich auch nicht automatisch die "Vertreter:innen" des Publikums – abgesehen davon, wie individuell sehr unterschiedlich sie sich aus dem Hinterbühnen- und Kantinenbereich der Theater heraushalten oder nicht. Und umgekehrt verstehe ich mich als Dramaturg auch noch immer als eine Art Kritiker: Oft sitze ich als erster Zuschauer, der überhaupt etwas von einer im Entstehen begriffenen Inszenierung zu sehen bekommt, im Parkett und beschreibe dem Regieteam oder dem Ensemble, was mir davon schon einleuchtet und was ich noch nicht nachvollziehen kann.

Schnittmengen im kognitiven Job-Anforderungsprofil ändern doch aber nichts an der strukturellen Tatsache, dass der Dramaturg den künstlerischen Produktionsprozess aus der betrieblichen Binnenperspektive betrachtet und die – wie stark auch immer durch Seherfahrungen professionalisierte und meinetwegen auch "routinierte" – Kritikerin aus der Außen-, sprich: Zuschauer:innenperspektive.

Ich glaube, in der realen Praxis sind die Grenzen poröser, aber klar: Im Groben kann man das so sehen. Trotzdem ist es vielleicht zielführender, die Unabhängigkeit weniger in Bezug auf die Ausgangsposition von Kritiker:innen oder Juror:innen zu analysieren als vielmehr hinsichtlich der Grundfunktionsweisen des Theatertreffens. Würde das Theatertreffen-Programm von einem Festivalkurator ausgewählt, dann bekäme dieser einfach die Ansage: "Nenn' mir dein Programm bitte nicht erst Ende Januar, sondern schon Ende November. Sei so subjektiv wie du willst; Hauptsache, du gibst rechtzeitig ab; und was wir nicht bezahlen können, musst du mit etwas anderem ersetzen!" Das alles geht nicht im Juryverfahren des Theatertreffens, das "unabhängig von der Festivaldisposition" bleiben soll. Auch wenn dadurch alles viel schwerer zu organisieren und finanzieren ist, ist es eindeutig eine Stärke des Formats. Dadurch wird es unbestechlicher. Und eine Stärke sollte man natürlich erhalten!

Sie sehen die Stärke des Theatertreffens tatsächlich nur im Auswahlverfahren – die institutionelle Außerbetrieblichkeit der Auswählenden spielt keine Rolle? Es würde aus Ihrer Sicht also am Markenkern des Theatertreffens nichts ändern, wenn statt der Theaterkritiker:innen von der Süddeutschen Zeitung, Theater heute oder nachtkritik.de sagen wir, die Intendantin von Kampnagel Hamburg, der Chefdramaturg des Deutschen Theaters Berlin und ein Mitglied der neuen Theatertreffen-Leitung über die Auswahl entscheiden würden?

Jedenfalls längst nicht so viel, wie Sie und Ihre Kolleg:innen vielleicht meinen. Ich teile die Einschätzung, dass Journalist:innen in einer Jury unabhängig und unbestechlich sind, während Theaterleute in einer solchen Rolle per se korrupt, tendenziös, betriebsblind und beziehungs- statt qualitätsgeleitet entscheiden würden, einfach nicht. Das entspricht überhaupt nicht den Erfahrungen, die ich in meiner Arbeitsbiografie auf beiden Seiten des von Ihnen skizzierten Grabens gemacht habe. In einem Juryverfahren mit verantwortungsvollen und sachkundigen Juror:innen verhandeln diese argumentativ über die einzuladenden Stücke und stimmen schließlich über sie ab – und kommen damit auf einem demokratischen Wege natürlich zu einem weniger subjektiven Gesamtergebnis als bei einzelkuratorischen Entscheidungen. Es ist dadurch aber nicht automatisch ein besseres Ergebnis, denn als potenziell auch nur kleinster gemeinsamer Nenner ist es stark mittelmäßigkeitsgefährdet, und radikale, besonders aus der Reihe fallende oder stark spaltende oder zuspitzende Produktionen haben es mitunter schwerer, sich durchzusetzen.

Okay, da mein Thema nicht Korruption und Gräben, sondern strukturelle Blickwinkel-Differenzen und institutionelle Eigenlogiken sind, nochmal anders gefragt: In einem Beitrag zu einer Publikation des Theatertreffens, der auch über die Mediathek der Berliner Festspiele abrufbar ist, tauschen sich Ihre Kolleg:innen Amelie Deuflhard und Matthias Lilienthal über "Festivals der Zukunft" aus und äußern sich in diesem Zusammenhang auch zur Theaterkritik. Von Matthias Lilienthal wird sie angesichts sinkender Printauflagen nurmehr als ein „Anschreiben gegen den Verfall“ wahrgenommen, und Amelie Deuflhard zeigt sich erleichtert, dass Theater dank Social Media endlich "über ganz viele Kanäle selbst kommunizieren" und so Kritiken, die sie "nicht passend" finden, gleichsam hinterherkorrigieren können. Tatsächlich gewinnt man bei der Lektüre des Beitrags den Eindruck eines erstaunlichen Desinteresses an der Außenwahrnehmung der eigenen Arbeit. Teilen Sie die Auffassung Ihrer Kolleg:innen?

Ich habe es noch gar nicht geschafft, diesen Text zu lesen. Nach dem, was Sie daraus zitieren, klingt es ja weniger nach einem Desinteresse an der Außenwahrnehmung der eigenen Arbeit als nach einer Enttäuschung und Klage darüber, dass die Theaterkritik in ihrem derzeitigen Zustand den Anspruch auf eine angemessene und substanzielle Außenwahrnehmung vielleicht nicht zustande bringt. Nach Kritik an der Kritik.

Die Frage um Status und Zukunft der Kritiker:innenjury war ein Aspekt, an dem Ihre Pressemitteilung zur neuen Theatertreffen-Leitung Spekulationsräume eröffnet hat. Ein zweiter betrifft die potenzielle weitere Internationalisierung des Festivals über Österreich und die Schweiz hinaus. Das Vierer-Team bringe "internationale Perspektiven auf die deutschsprachige Theaterlandschaft" ein und könne dazu beitragen, "kulturelle Unterschiede und politische Gräben zu überwinden", heißt es in der Mitteilung.

Tatsächlich geht es uns um eine Erweiterung – nicht nur von geografischen Räumen, sondern auch von Sichtweisen und Theaterpraktiken. Wenn ich mal als Impresario der Berliner Festspiele auf das Theatertreffen schaue – und nicht als jemand, der sich als konkrete und spezifische Festivalleitung die ganze Zeit mit Details beschäftigt –, dann finde ich, dass da nicht nur Bemerkenswertes aus der Theaterwelt, sondern tatsächlich auch tolles, ja das tollste Theater gezeigt werden sollte.

Und das ist Ihrer Meinung nach nicht im bisherigen Sichtungsraum der Jury zu finden?

Da ist eindeutig noch Luft nach oben. Und die hat, glaube ich, mit der Art und Weise zu tun, wie wir hier im deutschsprachigen Raum Theater machen. In verschiedenen Funktionen als Dramaturg, Festivalkurator, Produzent, Juror oder manchmal auch einfach als Theaterzuschauer habe ich in den letzten fünfzehn Jahren in mittel- und osteuropäischen Ländern wie Polen, Ungarn, Russland oder im Baltikum, wo überall ein ähnliches Theatersystem existiert wie bei uns, zahlreiche Arbeiten gesehen, die aus den gleichen oder zumindest vergleichbaren Produktionsbedingungen künstlerisch viel mehr herausgeholt haben. Das war oft interessanter, spannender, zwingender, auch angstfreier und bedingungsloser als hier – was natürlich auch damit zu tun hat, dass die Künstler:innen in diesen Ländern unter sehr erschwerten, repressiven Bedingungen und mit zum Teil stark widerständigen Haltungen arbeiten müssen. Und diese Erfahrungen in unsere vielleicht manchmal etwas zu trägen, repetitiven und selbstbezüglichen Betriebe, Produktionsweisen und Komfortzonen einzubringen, könnte ja auch in allgemeiner Hinsicht noch mal ein interessanter Impuls sein.

Wir sehen uns – nur wie? Das Haus der Berliner Festspiele während des Theatertreffens 2022 © Fabian Schellhorn / Berliner Festspiele

Wir sehen uns – nur wie? Das Haus der Berliner Festspiele während des Theatertreffens 2022 © Fabian Schellhorn / Berliner Festspiele

Mal abgesehen davon, dass "das tollste Theater" ja immer auch eine individuelle Geschmacksfrage ist, sind internationale Regisseur:innen und Künstler:innen, auch aus dem mittelosteuropäischen Raum, in den hiesigen "Komfortzonen" schon erfreulich stark vertreten – von Marta Górnicka über Mateja Koležnik bis zu Oliver Frljić, Kornél Mundruczó, Timofej Kuljabin oder natürlich Kirill Serebrennikow. Die polnische Regisseurin Ewelina Marciniak war mit ihrer Schiller-Hinterfragung Die Jungfrau von Orleans vom Nationaltheater Mannheim gerade zum Theatertreffen eingeladen.

Das Theatertreffen ist ja auch gar nicht als Avantgarde gedacht, sondern als Ort, an dem sich die aktuellen Entwicklungen in der Theaterlandschaft widerspiegeln, ablesen und analysieren lassen. Es stimmt, dass Künstler:innen aus unseren östlichen Nachbarländern hierzulande durchaus schon präsent sind – allerdings oftmals mit Arbeiten, die im Vergleich zu denen, die sie in ihren Heimatländern inszenieren, durchaus erst einmal schwächer sind, weil sie sie mit neuen, ihnen fremden Ensembles in einer ihnen fremden Sprache erarbeiten.

Davon abgesehen, finde ich den internationalen Austausch natürlich auch kulturpolitisch interessant und notwendig. Wenn wir es in der Kunst schaffen, in das Berliner Theatertreffen auch Arbeiten unserer östlichen Kolleg:innen zu integrieren, kann das doch auch beispielgebend wirken dafür, wie wir auf diesem Kontinent in Zukunft überhaupt mit unseren Nachbarn zusammenzuleben und zu kommunizieren gedenken. Das hat bei den Berliner Festspielen ja auch Tradition, gerade auf dieser Ost-West-Achse. Und es gibt noch ein Moment, das ich nicht ganz irrelevant finde.

Welches wäre das?

Welche Solidarität zeigen und leben wir denn eigentlich mit den Kolleg:innen in diesen Ländern? Welche in ihren jeweiligen Herkunftsländern für das politische und institutionelle Überleben möglicherweise ganz erhebliche Sichtbarkeit kann das Berliner Theatertreffen Künstler:innen bieten, die in der Ukraine, in Polen, in Russland oder Ungarn trotz aller Widrigkeiten weiter Theater machen? Wir sind ja alle immer sehr eifrig darin, irgendwo solidarisch zu unterschreiben. Eine Öffnung des Theatertreffens wäre hingegen mal ein systemischer Schritt aufeinander zu. Der wird Putin oder die PiS vielleicht nicht wirklich aufhalten, ist aber jedenfalls ein Zeichen und ein Versuch in der Praxis, nicht nur auf dem Papier.

Die Notwendigkeit, Solidarität mit den internationen Künstler:innen zu üben, steht außer jeder Frage – genau wie der Fakt, dass Festivals und Zuschauer:innen von Perspektiverweiterungen profitieren. Auch diesbezüglich gibt es beim Theatertreffen eine gute Tradition: Zusätzliche Programmreihen wie "Shifting Perspectives" haben die 10er Auswahl in den letzten Jahren immer wieder erhellend mit internationalen Arbeiten kontextualisiert. Haben Sie eine ähnliche Praxis im Auge – oder geht es Ihnen wirklich darum, den Sichtungsraum der Jury für die 10er Auswahl auf Osteuropa auszudehnen?

Es gab anfänglich bei uns tatsächlich die Idee, den Sichtungsraum zu erweitern und die Anzahl der einzuladenden Stücke zu erhöhen, also von einer 10er zu einer 12er oder 15er Auswahl aus nicht mehr nur drei, sondern sukzessive immer mehr Ländern zu kommen. Aber natürlich hat die bestehende siebenköpfige Jury in den drei Ländern des deutschen Sprachraums ja jetzt schon sehr viel zu sichten. Und wenn die aktuellen Juror:innen sagen, das schaffen wir aus verschiedenen Gründen einfach nicht, dann ergibt es ja keinen Sinn, da störrisch zu sein. Zumal die Einwände der Jury, die wir gemeinsam diskutiert haben, absolut bedenkenswert sind.

Mit welchen Argumenten hat die Jury Sie denn konfrontiert?

Ein Punkt ist der Workload. Mehr als im Moment gesichtet wird, ist kaum leistbar. Das waren für die vergangene Theatertreffen-Ausgabe insgesamt 530 Inszenierungen – eine stattliche Zahl. Kämen hier ein bis vier weitere Länder hinzu, müsste man das Quantum im bisherigen Sichtungsraum deutlich reduzieren. Nabelt man damit die deutschsprachige Theater-"Provinz" dann endgültig ab?

Mit Sicherheit: Je größer der Sichtungsraum wird, desto weniger ist es möglich, in die Breite zu schauen und in die Tiefe zu gehen. Erfolgsgeschichten mittlerer und kleiner Häuser wie die des postmigrantischen Ballhauses Naunynstraße unter seiner damaligen Leiterin Shermin Langhoff, das, in einem Kreuzberger Hinterhof angesiedelt, nur Insidern bekannt war, als es 2011 mit seinem Hit Verrücktes Blut zum Theatertreffen eingeladen wurde, würden zwangsläufig seltener, die Metropolisierung nähme zu.

Und das ist natürlich nicht das Signal, das wir senden möchten! Eine deutschsprachige Jury könnte hinzukommende Länder ohnehin nicht so flächendeckend bereisen, sondern müsste sich konzentrieren und zum Beispiel darauf beschränken, das polnische Theatertreffen in Krakau anzuschauen, das dort ebenfalls von Kritiker:innen zusammengestellt wird. Aber dann urteilte man in Polen – ungleich zum bisherigen Sichtungsraum und -verfahren – auf der Basis einer Vorauswahl, die andere getroffen haben: Auch ein einleuchtendes Argument der Jury, finde ich.

Definitiv, zumal die Jury außerhalb des bisherigen Sichtungsraumes ja nicht nur wegen der eigenen Kapazitätsgrenzen auf Festivals angewiesen wäre, sondern auch aus sprachlichen Gründen. Dort werden die Aufführungen ja in der Regel englisch übertitelt – anders als im normalen Repertoirebetrieb.

Das ist der dritte Punkt: Der Teil der Inszenierungen, der der jetzigen Jury sprachlich nicht verständlich ist, muss ihr nicht nur übersetzt, sondern vielleicht sogar historisch und kulturell kontextualisiert werden – was auch zu Ungleichgewichtungen im Auswahlprozess führen könnte. Dem könnte man mit der Zeit zwar dadurch entgegenwirken, dass man die Jury internationaler aufstellt und Theaterkritiker:innen auch aus anderen Ländern beruft.

Die dann aber gleichfalls nur in ihren jeweiligen Muttersprachen entsprechend verbal- und kontextfit wären, was das Übersetzungsproblem letztlich noch potenzieren würde.

Und in der Folge stellt sich die Frage, ob das Debattenniveau die dann notwendigen Übersetzungsvorgänge übersteht. Sich als Nichtmuttersprachler:in auf Englisch verständigen zu müssen, bedeutet meistens eine Reduktion auf den kleinsten gemeinsamen sprachlichen Nenner, und wenn wir stattdessen mit Dolmetscher:innen arbeiten, um jedes Argument adäquat komplex übersetzen zu können, wird der Vermittlungsaufwand riesig.

Tatsächlich alles äußerst schlüssige Argumente der Jury! Welche Konsequenzen haben Sie denn nun fürs Festival daraus gezogen?

Wir denken derzeit über verschiedene Modelle nach, zum Beispiel auch über ein "Parallelmodell": Wir könnten ja zunächst auf einer zweiten Programmschiene neben der "traditionellen" 10er Auswahl aus dem deutschsprachigen Raum eine wachsende Anzahl von Inszenierungen aus dem nicht-deutschsprachigen mittel- und osteuropäischen Raum einladen, die möglicherweise sogar in einer ähnlichen Systematik von Kritiker:innen aus diesen Ländern zusammengestellt werden. Damit kann man ja auch erst einmal ausprobieren, wie hoch die Zuschauer:innen-Akzeptanz in Berlin für so ein nicht-deutschsprachiges Programm beim Theatertreffen ist.

Sie sagen "zunächst" und "erst einmal". Was passiert danach?

In fünf oder zehn Jahren sind die beiden Auswahlen und vielleicht auch Jurys möglicherweise schon zusammengewachsen, und es redet eh keiner mehr von so etwas wie einem "deutschsprachigen Raum".

Die Wahrscheinlichkeit, dass alle Mittel- und Osteuropäer:innen bis dahin gleichermaßen fließend Polnisch, Ukrainisch, Lettisch, Litauisch, Estnisch, Ungarisch, Russisch und Deutsch sprechen, bleibt allerdings trotzdem gering. Es liefe also wieder aufs Englische hinaus – und man wäre zurück beim Problem des kleinsten gemeinsamen sprachlichen Nenners.

Ein zweiter Punkt: Klassismusforscher:innen wie Francis Seeck weisen immer wieder darauf hin, dass auch und gerade die Englischsprachigkeit für viele Menschen eine Zugangsbarriere zu Kunst und Kultur darstellt; das ist zurzeit ja tatsächlich ein zentrales Forschungsthema.

Alle Inszenierungen, die beim Berliner Theatertreffen gezeigt werden, sollten deutsch untertitelt sein und nicht nur englisch. Und vielleicht ja auch polnisch. Ansonsten glaube ich, dass die Barrieren für unsere grenzüberschreitende, aber auch inländische Verständigung und für die Überwindung der Klassengesellschaft nur vermeintlich in der Sprache liegen und in Wirklichkeit ganz woanders.

Wenn Sie jetzt vorhaben, die 10er Auswahl im Theatertreffen – und damit, grob geschätzt, auch deren Kosten – in einer zweiten mittelosteuropäischen Parallelprogrammschiene zu verdoppeln: Was bleibt dann – zum einen finanziell, zum anderen inhaltlich – für die anderen Programmsegmente, die ja, wie Sie sagen, zudem enger mit der 10er Auswahl "verzahnt" werden sollen?

Wir wollen uns konzentrieren. Und können nicht zusätzlich zu allem, was es beim Theatertreffen bisher gab, beispielsweise noch ein juriertes oder kuratiertes Programm mit Stücken aus Mittel- und Osteuropa entwickeln. Wenn unterm Strich statt 30 Vorstellungen zukünftig 60 stattfinden würden, könnte und wollte das ja keine:r mehr rezipieren – mal ganz abgesehen davon, dass das Theatertreffen ohnehin auch jetzt schon unterfinanziert ist.

Und was bedeutet das nun konkret für die bisherigen Beiprogramme zur 10er Auswahl, also den Stückemarkt, das Internationale Forum oder das Diskursprogramm?

Daran arbeiten wir zurzeit, da gibt es noch keine spruchreifen Ergebnisse.

Wann stellen Sie Ihr Programm für die Berliner Festspiele denn offiziell vor?

Die Pressekonferenz ist für Oktober geplant.

Dann werden Sie also alle noch offenen Fragen beantworten?

(Lacht) Im Oktober wird bestimmt noch einmal ein Haufen Fragen dazukommen!

Matthias Pees, geboren 1970 in Georgsmarienhütte, war vor seinem Wechsel an die Berliner Festspiele Intendant und Geschäftsführer des internationalen Produktionshauses Künstlerhaus Mousonturm in Frankfurt am Main. Diese Position hatte er seit dem Jahr 2013 inne. Vorher arbeitete Pees als Dramaturg unter anderem an der Berliner Volksbühne und am schauspielhannover sowie bei den Ruhrfestspielen Recklinghausen und den Wiener Festwochen. Als Gründer und Ko-Geschäftsführer des internationalen Produktionsbüros prod.art.br war er von 2004 bis 2010 in São Paulo tätig.

Wir bieten profunden Theaterjournalismus

Wir sprechen in Interviews und Podcasts mit wichtigen Akteur:innen. Wir begleiten viele Themen meinungsstark, langfristig und ausführlich. Das ist aufwändig und kostenintensiv, aber für uns unverzichtbar. Tragen Sie mit Ihrem Beitrag zur Qualität und Vielseitigkeit von nachtkritik.de bei.

mehr debatten

meldungen >

- 17. April 2024 Autor und Regisseur René Pollesch in Berlin beigesetzt

- 17. April 2024 London: Die Sieger der Olivier Awards 2024

- 17. April 2024 Dresden: Mäzen Bernhard von Loeffelholz verstorben

- 15. April 2024 Würzburg: Intendant Markus Trabusch geht

- 15. April 2024 Französischer Kulturorden für Elfriede Jelinek

- 13. April 2024 Braunschweig: LOT-Theater stellt Betrieb ein

- 13. April 2024 Theater Hagen: Neuer Intendant ernannt

- 12. April 2024 Landesbühnentage 2024 erstmals dezentral

neueste kommentare >

-

Medienschau Hallervorden Stereotyp und einseitig

-

Olivier Awards 2024 Wunsch

-

Wasserschäden durch Brandschutz Es dauert

-

Wasserschäden durch Brandschutz Fragen eines lesenden Laien

-

TheatreIST-Festival Türkei Toller Bericht

-

Rücktritt Würzburg Nachtrag

-

Leser*innenkritik Anne-Marie die Schönheit, Berlin

-

Erpresso Macchiato, Basel Geklont statt gekonnt

-

Erpresso Macchiato, Basel Unverständlich

-

Leserkritik La Cage aux Folles, Berlin

Allerdings finde ich die Vernetzung im Hinblick auf das gemeinsame Stadttheatersystem in Mittel- und Osteuropa wirklich spannend. Das betrifft hauptsächlich den künstlerischen output, aber auch die strukturellen Probleme und natürlich mögliche Visionen für dieses im Prinzip grossartige System.

Klar: das ist überhaupt nicht zu leisten mit dem augenblicklichen Jurymodell. Deshalb macht ja die Konzentration auf den deutschsprachigen Raum Sinn... nur Osteuropa dazunehmen ist eine vollkommen beliebige Entscheidung, kein Konzept, nur ein Ideechen, weil es Herrn Pees und seinen Kuratorinnen zufällig passt. Merkwürdiger Umgang mit einer hochsubventionierten öffentlichen Institution.

Konsequenterweise sollte man den Westen Deutschlands und die Schweiz rausnehmen und ein Ost-Theatertreffen in Berlin installieren. Und in Bonn gibt es dann eins für den Westen - die Bundesmittel müssten aber entsprechend aufgeteilt werden.

Offenbar geht es doch um eine länderübergreifende Auseinandersetzung mit Inszenierungen, die in einem Stadttheatersystem entstehen. Diesen interessanten Ansatz kann man natürlich nur dort verfolgen, wo es Stadttheater gibt, also von D aus Richtung Osten.

Sämtliche Ausführungen des Befragten kranken ja daran, dass es offenbar kein Problem gibt, das er benennen kann - das Theatertreffen läuft ganz gut, die 10er-Auswahl bleibt ein Hit, drum herum baut man was Feines und setzt noch hier und da einen Akzent. Aber mit so einem Programm wird man natürlich weder Festspielleiter, noch Feuilletonaufreger.

Zur erwähnten Äußerung von Lilienthal, der in München meines Wissens nach nicht vermisst wird: Der von ihm konstatierte "Verfall" ist doch beim Theater noch viel ausgeprägter als bei Medien, deren Leserzahlen und Online-Rezeption noch immer um etliches besser sind als die schwindenden Abonnenten- und Besucherzahlen vieler deutschsprachiger Stadt- und Staatstheater.

Sorry, mein Eindruck ist: Das Theatertreffen, das ohnehin schon an Relevanz stark eingebüßt hat (früher war das ein alljährlicher Glanzpunkt, ein viel beachtetes Hochamt des deutschsprachigen Theaters), nähert sich der Selbstabschaffung.

Ich bin übrigens fest überzeugt: Es gibt gewaltige Sehnsucht eines Publikums auf spannende Stücke und außergewöhnliche Geschichten mit faszinierenden Schauspielern und großartigen Ausstattungen. Dies zeigen Paris, London, New York. Solches Theater würde jedes Theatertreffen glänzen lassen. Aber papierenes Konzept-, Dramaturgie- und Postdramatik-Theater, aufgehübscht mit gerade im politischen Aktivismus beliebten Themen (nein, Klimawandel ist eben kein "Plot", auch wenn das unlängst eine Dramaturgin allen Ernstes so behauptet hat), interessiert so wenige Menschen, dass schon bald an einen kontinuierlichen Theaterbetrieb nicht mehr zu denken sein wird. Die Politik wird das rasch merken und entsprechend reagieren. Das wird sich auf das Theatertreffen und dessen Strukturen und Finanzierung auswirken.

Ein warnendes Beispiel sollte übrigens die aktuelle documenta fifteen sein: Verschachtelte (Kuratoren-)Konglomerate, wo irgendwann niemand für irgendetwas zuständig oder gar verantwortlich ist, was zu peinlichen Pannen führt, resultierend in künstlerisch mageren bis nichtssagenden Ergebnissen sowie der Ankündigung von Förderern und Sponsoren, eine Wiederholung dieser Ereignisse nicht zu akzeptieren.

Auch die Documenta war einmal ein Weltereignis wie die Biennale di Venezia. Jetzt ist sie ein Scherbenhaufen, während die Biennale weiter glänzt. So ähnlich könnte es auch dem Theatertreffen ergehen - das vielleicht andernorts neu konfiguiert und veranstaltet werden könnte. Es sei denn, man glaubt tatsächlich jenen Scharlatanen, die deutschsprachiges Theater pauschal für unnötig und überkommen erklären wollen - wo dies doch eher für das von diesen Scharlatanen gemachte und vom Publikum zunehmend gemiedene Theater gilt.